| 청년의기상 Cheongnyenuigisang 수 2005 KOR 밤색 전적:(0/0/0) 상금:0WON DP:12,15,10,2,2 DI:3.49 CD:0.8 [ 0foals, 0sw AEI ] [ 6 ] |

43 Articles, Search Results for '2007/06'

- 2007/06/20 청년의기상 (수 2005 KOR 밤색) (1)

- 2007/06/19 2007.06.19

- 2007/06/16 Roger Clemens (1)

- 2007/06/16 인비저블티어스자마 (한,♂) 2007

- 2007/06/15 목소리가 38%다 (2)

- 2007/06/14 지젝과 함께 라캉을 읽는 방법

- 2007/06/14 프로이트라는 욕망의 대상 : 알튀세르에서 크리스테바까지 - 민승기

- 2007/06/14 라캉식의 라캉 읽기 - 김종주

- 2007/06/12 Remarks of Bill Gates: Harvard Commencement

- 2007/06/10 2007 Belmont Stakes (G1) (3)

- 2007/06/09 박정태 흉내내는 손용석

- 2007/06/07 2007.06.07 (4)

- 2007/06/04 2007.06.04 (4)

비난하고 싶어진다

비난은 싫은데

비난 하는 사람은 비난하고 싶다

자기 논리에 빠져

타인의 논리를 비난하는 사람은

혹시 나는 아닐까

그래서 나는 비난하지 않는다

논리가 맞다고 해서 그 논리가 정당성을 갖지는 못함은

논리적으로 증명되어있다

논리는 논리 체계의 정합성이 있다는 것만을 보여줄 뿐

그것이 정당하느냐의 여부는

아무도 증명하지 못한다

어떤 명제가 참이냐 함은

그 누구도 확증 할 수 없다는 것이다

실증을 보여준다고?

얼마나 많은 예외를 경험해야 실증이란 말의 허구를

인식할 수 있을까.

그러므로

비난하는 사람에게는 아무런 정당성도, 자격도 없다

비난하는 사람은 비난할 수 없는 것을 비난하고 있을 뿐이다

그래서 나는 비난 하는 사람을 비난하고 싶다

착하게 살자.

4대 경전에 모두 나오는 말이다.

맛 없는 하이네켄을 마시며

이 글을 쓰노라

하이네켄브루어리젠비브이는

나의 비난을 피해갔다

다시는 사먹지 않으리라.

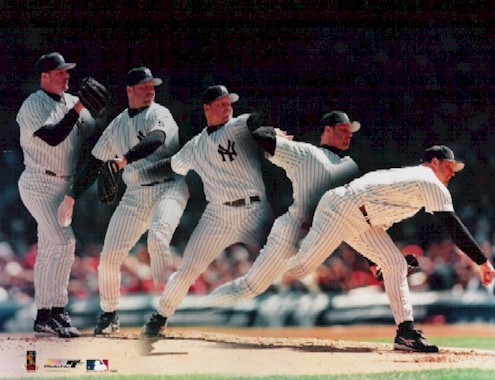

Roger Clemens

William Roger Clemens (Rocket)

|

Bats Right, Throws Right |

Drafted by the Boston Red Sox in the 1st round (19th pick) of the 1983 amateur draft. Player signed June 21, 1983. (All Transactions)

Pitching Statistics

| YEAR | TEAM | G | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | W | L | SV | HLD | BLSV | ERA |

| 1984 | Bos | 21 | 20 | 5 | 1 | 133.1 | 146 | 67 | 64 | 13 | 29 | 126 | 9 | 4 | 0 | 0 | -- | 4.32 |

| 1985 | Bos | 15 | 15 | 3 | 1 | 98.1 | 83 | 38 | 36 | 5 | 37 | 74 | 7 | 5 | 0 | 0 | -- | 3.30 |

| 1986 | Bos | 33 | 33 | 10 | 1 | 254.0 | 179 | 77 | 70 | 21 | 67 | 238 | 24 | 4 | 0 | 0 | -- | 2.48 |

| 1987 | Bos | 36 | 36 | 18 | 7 | 281.2 | 248 | 100 | 93 | 19 | 83 | 256 | 20 | 9 | 0 | 0 | -- | 2.97 |

| 1988 | Bos | 35 | 35 | 14 | 8 | 264.0 | 217 | 93 | 86 | 17 | 62 | 291 | 18 | 12 | 0 | 0 | -- | 2.93 |

| 1989 | Bos | 35 | 35 | 8 | 3 | 253.1 | 215 | 101 | 88 | 20 | 93 | 230 | 17 | 11 | 0 | 0 | -- | 3.13 |

| 1990 | Bos | 31 | 31 | 7 | 4 | 228.1 | 193 | 59 | 49 | 7 | 54 | 209 | 21 | 6 | 0 | 0 | -- | 1.93 |

| 1991 | Bos | 35 | 35 | 13 | 4 | 271.1 | 219 | 93 | 79 | 15 | 65 | 241 | 18 | 10 | 0 | 0 | -- | 2.62 |

| 1992 | Bos | 32 | 32 | 11 | 5 | 246.2 | 203 | 80 | 66 | 11 | 62 | 208 | 18 | 11 | 0 | 0 | -- | 2.41 |

| 1993 | Bos | 29 | 29 | 2 | 1 | 191.2 | 175 | 99 | 95 | 17 | 67 | 160 | 11 | 14 | 0 | 0 | -- | 4.46 |

| 1994 | Bos | 24 | 24 | 3 | 1 | 170.2 | 124 | 62 | 54 | 15 | 71 | 168 | 9 | 7 | 0 | 0 | -- | 2.85 |

| 1995 | Bos | 23 | 23 | 0 | 0 | 140.0 | 141 | 70 | 65 | 15 | 60 | 132 | 10 | 5 | 0 | 0 | -- | 4.18 |

| 1996 | Bos | 34 | 34 | 6 | 2 | 242.2 | 216 | 106 | 98 | 19 | 106 | 257 | 10 | 13 | 0 | 0 | -- | 3.64 |

| 1997 | Tor | 34 | 34 | 9 | 3 | 264.0 | 204 | 65 | 60 | 9 | 68 | 292 | 21 | 7 | 0 | 0 | -- | 2.05 |

| 1998 | Tor | 33 | 33 | 5 | 3 | 234.2 | 169 | 78 | 69 | 11 | 88 | 271 | 20 | 6 | 0 | 0 | -- | 2.65 |

| 1999 | NYY | 30 | 30 | 1 | 1 | 187.2 | 185 | 101 | 96 | 20 | 90 | 163 | 14 | 10 | 0 | 0 | -- | 4.60 |

| 2000 | NYY | 32 | 32 | 1 | 0 | 204.1 | 184 | 96 | 84 | 26 | 84 | 188 | 13 | 8 | 0 | 0 | -- | 3.70 |

| 2001 | NYY | 33 | 33 | 0 | 0 | 220.1 | 205 | 94 | 86 | 19 | 72 | 213 | 20 | 3 | 0 | 0 | -- | 3.51 |

| 2002 | NYY | 29 | 29 | 0 | 0 | 180.0 | 172 | 94 | 87 | 18 | 63 | 192 | 13 | 6 | 0 | 0 | -- | 4.35 |

| 2003 | NYY | 33 | 33 | 1 | 1 | 211.2 | 199 | 99 | 92 | 24 | 58 | 190 | 17 | 9 | 0 | 0 | -- | 3.91 |

| 2004 | Hou | 33 | 33 | 0 | 0 | 214.1 | 169 | 76 | 71 | 15 | 79 | 218 | 18 | 4 | 0 | 0 | -- | 2.98 |

| 2005 | Hou | 32 | 32 | 1 | 0 | 211.1 | 151 | 51 | 44 | 11 | 62 | 185 | 13 | 8 | 0 | 0 | -- | 1.87 |

| 2006 | Hou | 19 | 19 | 0 | 0 | 113.1 | 89 | 34 | 29 | 7 | 29 | 102 | 7 | 6 | 0 | 0 | -- | 2.30 |

| 2007 | NYY | 2 | 2 | 0 | 0 | 12.1 | 12 | 5 | 5 | 1 | 3 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | -- | 3.65 |

| Total | -- | 693 | 692 | 118 | 46 | 4830.0 | 4098 | 1838 | 1666 | 355 | 1552 | 4619 | 349 | 179 | 0 | 0 | -- | 3.10 |

by www.baseball-refernce.com, www.ESPN.com

인비저블티어스자마 (한,♂) 2007 |

| |||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| * BOLD RULER 5S X 5D |

| 출처 : (http://blog.empas.com/ymin0301/) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

프로이트는 동일시가 소유 구조보다 우선적이며 더 근원적이라고 말한다. 아이는 대상을 소유하고 있다고 말하기 전에 먼저 그 대상과 자신을 동일시한다. 그는 <어머니의 젖가슴은 내 거야>라고 말하기 전에 <내가 어머니의 젖가슴이야>라고 말한다. 그러나 프로이트는 동일시가 대상 지향적 사랑보다 더욱 근원적이고 대상 지향 자체를 가능하게 하는 근본 조건이라는 것을 인정하면서도 다시 대상 지향적 사랑을 기초로 하는 오이디푸스 체계로 되돌아간다. 근본적으로 서로 구별될 수 없는 동일시와 대상 지향적 사랑을 구분하고, 대상 지향적 사랑을 최종적인 설명의 원칙으로 삼으려는 프로이트의 의도는 무엇인가? 프로이트가 동일시를 겉모습일 뿐이라고 도외시하고 그것을 오이디푸스 구조로 환원시키려는 이유는, 동일시 속에서 드러나는 나와 타자의 반전 가능성 때문이다. 모든 것이 서로 대체 가능한 동일시 속에서는 어느 것도 기원적이고 진정한 것이 될 수 없다. 오이디푸스 가설은 동일시 속에서 드러나는 반전 가능성들을 안정된 구조 속으로 편입시켜 기원적 주체가 탄생하도록 한다. 사랑과 증오가 공존하는 동일시 속에서 구별될 수 없는 상태로 존재했던 나와 타자는 이제 자기 동일적 주체와 자기 동일적 객체로 구분된다. 구별, 분리, 차이로서의 아버지가 개입하고 어머니는 성적 대상으로 환원된다. 구별될 수 없는 것들이 분리될 때 의미가 만들어지고 차이를 근간으로 하는 상징적 의미들이 문화를 구성한다. 오이디푸스 삼각형은 이제 모든 문화의 보편적인 구조가 된다.

구조주의 이후의 프랑스 이론들이 문제삼는 부분이 바로 이 오이디푸스 구조의 보편성이다. 그것은 차이를 근간으로 하고 있지만 근본적으로 닫혀 있는 안정된 구조이다. 그러나 정신분석의 무대에서 모든 것은 반복되고 대체 가능하며 내부적인 저항에 열려 있다. 오이디푸스 구조를 이데올로기나 억압된 제도로 보고 그 구조 자체를 열어제치려는 여러 움직임들이 구조주의 이후의 프랑스 이론들을 특징짓게 된다.

알튀세르에게 오이디푸스 구조의 보편성은 무엇보다도 가족family과 같은 이데올로기적 <장치>들을 통해 구현된다. 아이는 아버지, 어머니라는 언어적 범주를 통해, 다시 말해 분리나 차이를 통해 의미를 발생시키는 가족 속에서 -- 예를 들어 근친상간은 아버지와 아들 또는 어머니와 아들간의 차이를 무화시키는 것이므로 금지되어야 한다 -- 이미 항상 아버지의 이름을 물려받으며 자신의 위치를 부여받는다. 아이는 이미 존재하는 구조 속에서 자신에게 주어진 사회적인social 정체성을 자신의 것인 양 믿게 된다. 사회적인 것을 자율적인 것으로 오인하여 스스로를 자율적인 주체로 생각하는 것, 이것이 알튀세르가 말하는 이데올로기이다. 호명interpellation이란 개념이 보여 주듯이 주체는 이데올로기에 의해 소집되고 변형된 개인이다. 주체는 지배한다기보다 이미 종속되어 있다. 알튀세르의 이데올로기는 의식 차원에서 해결될 수 있는 허위 의식이라기보다 오이디푸스 구조처럼 지극히 무의식적인 것이다. 라캉의 상상계가 오인(誤認)에 기초한 것이긴 하지만 주체의 형성 과정에 꼭 필요한 경험인 것처럼 알튀세르의 이데올로기 역시 허구이기는 하지만 주체를 주체로 만들어 주는 필수적인 과정이다. 알튀세르는 압축이나 전치와 같은 꿈의 기제들이 사회적 영역에서도 여전히 기능하고 있다고 생각한다. 여러 이미지들이 하나로 통합되는 압축처럼, 사회를 구성하는 여러 요인들은 서로가 서로에게 영향을 미치고, 다시 말해 중층 결정되어overdetermined 있다. 그 요소들은 기계론적 인과론이나 총체성으로는 설명할 수 없는 방식으로 이미 서로 얽혀 있다. 더욱이 궁극적으로 생산 관계나 생산 양식에 의존하는 갈등들이 다양한 이데올로기적 형태들 속에서 위장되고 생략되고 변형되어 드러난다. 이것은 마치 꿈속에서 중요한 것이 중요하지 않은 것처럼 자리를 바꾸어displacement 나타나는 것과 같다. 텍스트 역시 꿈처럼 조직되어 있다. 그러므로 텍스트가 말하고 있는 부분보다 말하고 있지 않은 부분이 더 중요하다. 텍스트가 억압하고 있는 부분, 의도적으로나 별다른 의도 없이 숨기고 있는 부분이나 단절, 틈새 등을 읽어 내는 것이 알튀세르의 징후 독법symptomatic reading이다.

블랑쇼의 말처럼 푸코는 정신분석학 자체에는 큰 관심을 갖지 않았는지 모른다. 그러나 그의 <고고학>은 이제까지 잊혀져 왔던 성sexuality의 역사를 추적한다. 성이란 이미 주어져 있는 자연적이거나 본질적인 것이 아니라 <인간>이란 개념처럼 역사의 산물이다. 19세기 이전에도 동성애는 여전히 비난받았지만 그것은 일탈적인 행위에 불과했다. 그러나 19세기에 이르러 동성애는 더 이상 행위의 문제가 아니라 <종>이라는 존재론적 질문으로 바뀌었다. 이제 동성애 행위가 아니라 그가 동성애자인가가 문제된다. 성은 존재나 정체성을 규정하는 비밀이 되어 <동성애자들>이 탄생한다. 광기 역시 질병이 아니라 역사이다. 이성에 의해 배제된 것들은 정신병으로 취급되어 감금되고 통제된다. 심리 병리학은 수용소 안에 배치되었던 모든 구조들을 의사 쪽으로 옮겨온 것에 불과하다. 심리학의 장치들은 비이성적인 것들을 은폐하고 통제하고 지배하는 수단일 뿐이다. 푸코는 정신의학이 숨기고 있는 지배 욕망을 읽어 낸다. 더욱 문제가 되는 것은 광기를 해방시킨다고 주장하는 학문 자체에 의해 광기가 억압당하고 있다는 사실이다. 푸코가 억압 가설repressive hypothesis을 반대하는 이유가 여기에 있다. 억압 가설은 19세기에는 억압되었던 성이 현대에 와서 점차로 해방되었다는 생각이다. 그러나 푸코에 따르면 19세기에 성은 억압된 것이 아니라 오히려 여러 종류의 담화(의사, 목사, 소설가, 심리학자) 속에서 만들어졌다. 성은 이질적인 현상들을 통합하는 개념으로 고정되고 개인의 비밀이나 본질을 나타내는 것이 되었다. 성을 단순히 권력과 대립 관계에 두는 것은 오히려 권력의 편재성을 은폐하는 결과를 초래한다. 성은 권력에 의해 억압된 것이 아니라 권력에 의해 생산된다. 우리는 성을 옹호함으로써 권력에 저항하고 있다고 생각하지만 권력은 자신과 반대되는 것까지도 지식의 형태로 만들어 낸다. 그러므로 푸코는 광기의 역사는 광기에 대한 정신분석이 아니라고 말한다. 그는 학문적 인식이나 철학적 이성에 포착되기 이전의 언어로 광기가 스스로 말하도록 내버려두겠다고 말한다. 그것은 광기가 주제인 동시에 주체인 역사이다. 그러나 데리다는 이것이 푸코의 가장 매력적인 부분인 동시에 그의 가장 광적인 부분이 아닌가라고 묻는다. 분석 상황에 독립해서 존재하는 분석가가 불가능하듯이, 이성의 언어를 완전히 벗어난 광기의 언어 역시 불가능하다. 광기의 중얼거림 역시 이미 이성적 언어에 의해 침윤되어 있다. 문제는 정신분석학이나 광기, 성 같은 것들을 대상으로 고정시켜 분석하지 않고 그것들의 역사를 쓸 수 있는가 하는 것이다.

광기 역시 이성적 언어를 통하지 않고는 나타날 수 없다는 점에서 광기와 이성적 언어는 이미 서로 중첩되어 있다. 문제는 단지 어느 한 쪽을 배제하거나 지지하는 것이 아니라 먼저 대립적인 것처럼 보이는 이 요소들이 이미 서로에게 감염되어 있다는 사실을 인정하는 것이다. 데리다는 이것을 유령 출몰haunting이라 부른다. 대립적인 요소들은 비가시적인 형태로 이미 서로의 한가운데에 들어와 있다. 그러므로 체계를 지지하거나 거부하는 것이 아니라 체계 속에서 체계를 능가하는 지점을 이야기해야 한다. 누구도 이 오염된 상태에서 벗어날 수 없기 때문이다. 데리다는 체계 속에서 체계로 환원될 수 없는 잉여물들을 구한다. 그것은 주로 주석, 서문, 후기들과 같은 주변적 요소margin들로서 단순히 본문을 보충해 주는 것이 아니라 그것을 전복시키거나 환치시킬 수 있는 보환supplement으로 작용한다. 데리다에게 텍스트의 무의식은 텍스트가 주장하는 것과 묘사하는 것 사이의 불일치 속에서 드러난다. 루소의 글쓰기를 다루는 방식이 그 예가 될 수 있다. 루소는 글쓰기를 배제한다고 공언해 놓고 실제로는 글쓰기가 이미 언어 속에 들어와 있음을 묘사하고 있다. 프로이트의 무의식 모델인 요술 책받침은 데리다에게 글쓰기의 모델이 된다. 무의식은 숨겨져 있는 진리, 이미 존재하고 있는 의미가 아니라 차이 또는 글쓰기의 결과물이다. 요술 책받침은 씌어지는 동시에 지워짐으로써 계속 새로운 감각을 받아들일 수 있다. 동시에 이전의 것들은 왁스판 아래 흔적으로 남아 있다. 의미는 흔적으로 남아 있는 이전 것들과 새로운 감각들간의 차이에서 생긴다. 프로이트도 처음에는 글쓰기를 단지 기억을 돕는 도구로 생각했다. 그러나 점차 그는 글쓰기가 기억 자체의 모델이 될 수 있다고 말하기 시작한다. 요술 책받침이 양손을 필요로 하는 것처럼 글쓰기의 도움 없이 기억은 불가능하다. 글쓰기는 기억을 단순히 보충해 주는 외부적인 것이 아니라 기억의 한가운데서 기억 자체를 가능하게 한다. 데리다는 이렇듯 개념 체계 속에서 그것을 능가하는, 다시 말해 그 개념을 가능하게 해주는 동시에 불가능하게 하는 요소들을 무의식과 연결시키려 한다.

알튀세르에게 오이디푸스 구조는 <이데올로기>였고 푸코에게는 <역사를 가진 것>이었으며 데리다에게는 <구조 속에서 구조를 능가하는 것>이었다. 그러나 정신분석의 3각형 구조에 대한 가장 강력한 도전은 지라르에게서 온다. 지라르는 동일시가 대상을 소유하려는 욕망보다 우선적이라는 프로이트의 설명을 충실히 따라간다. 우리는 대상을 욕망하는 것이 아니라 타자의 욕망을 모방한다. 우리의 욕망은 우리의 것이 아니다. 정신분석 무대에서 나와 타자가 구분될 수 없는 것처럼 나의 욕망은 타자의 욕망이다. 나의 욕망이 나만의 고유한 것이라는 생각은 환상에 불과하다. 라이벌이 그것을 욕망하기 때문에 나는 그것을 욕망한다. 욕망은 일차적으로 모방하는 것이다. 지라르는 대상 선택을 기반으로 하는 오이디푸스 구조 속에 억압되어 있는 모방 욕망을 드러낸다. 욕망은 대상의 자질이나 주체의 기질에 의해 정의될 수 없다. 욕망은 욕망을 욕망한다. 욕망의 무대에서는 욕망의 주체나 욕망의 대상이 서로 구분되지 않기 때문이다. 욕망은 늘 타자가 되려는 욕망이다. 타자가 가진 것을 원한다 해도 그것은 그 대상이 타자를 타자로 만들어 준다고 생각하기 때문이다. 지라르는 이렇듯 대상과는 관계없는 <타자가 되려는 욕망>을 <형이상학적 욕망metaphysical desire>이라 부른다. 문화적이고 해석학적인 문맥을 생략한 채 억압된 것을 드러내어 더욱 의식적이고 합리적인 삶을 영위할 수 있도록 도움을 주는 미국의 프로이트 수용과는 달리 프랑스에서의 프로이트 수용은 실존주의나 데카르트가 해결하여 주지 못했던 <사회 속에서의 개인의 문제>, 다시 말해 사회성sociality의 문제를 해결해 줄 것으로 기대되었다.1)

지라르는 욕망이란 타자에 의해 인정받고자 하는 욕망이라는 헤겔의 공식을 더 밀고 나가 모방 욕망을 논한다. 반면 루스탕Franis Roustang은 타자와의 관계, 특히 분석가와 피분석자의 관계에서 드러나는 <전이>의 문제를 다룬다. 분석의 목적은 전이를 없애고 피분석자를 분석가로부터 독립시켜 주는 것이다. 그러나 그것은 그리 쉽지 않다. 오히려 전이를 통해 분석가들은 피분석자를 종속시키고 그들을 제자로 만들려 한다. 전이가 만들어 내는 이런 종속 관계는 프로이트나 라캉을 강력하게 사로잡고 있던 욕망이기도 했다. 프로이트는 <제도>나 <협회>를 통해 권위를 행사하려 했던 반면 라캉은 순전히 개인적인 카리스마에 의존했다. 그는 자신을 초현실주의적 대상으로 만들고자 했다. 전이가 갖는 이런 권위적 측면은 그것이 최면과 연결될 때 더욱 심화된다. 최면은 피분석자를 더욱 분석가에게 종속시키는 마법적 힘이다. 정신분석학은 최면이나 전이의 문제와 결별해야 한다. 루스탕이 전이가 갖는 권위나 지배욕에 천착했던 반면 야콥센Mikkel Borsch Jacobsen은 전혀 다른 이유로 최면의 긍정적인 측면들을 부각시킨다. 최면은 권위를 통한 종속이라기보다는 오히려 인간 심리에 근원을 둔 것이다. 왜냐하면 최면 속에서 우리는 정신분석학의 무대로 다시 돌아갈 수 있기 때문이다. 주체/객체의 구별이 사라지고 동일시가 지배적인 최면 속에서 <나는 타자이다>, <나는 타자의 장소에서 말한다>. 바로 여기서 야콥센은 지라르와 만난다.

들뢰즈와 가타리는 『앙티 오이디푸스』에서 정신 분열증적 욕망을 이야기한다. 오이디푸스 구조는 그들에게 자본주의 담론의 상품성을 보장해 주는 구조일 뿐이다. 그들은 욕망이 규정된 길로 통하게 되어 있는 자본주의적 오이디푸스 구조에 반대하여 자본주의 생산의 상징 질서를 잠재적으로 작동 불가능하게 하는 욕망의 정신 분열증적 유출을 지지한다. 그들은 정신 분열증적 욕망의 유동적이고 다양하게 분출하는 강렬함, 사회 제도나 법의 억압적 기능에 저항하는 강렬함에 찬사를 보낸다.

오이디푸스 구조 중 가족 구조는 리비도적 욕망을 억압하는 주된 제도적 양식이다. 들뢰즈와 가타리는 오이디푸스 이전 단계pre-Oedipal로 되돌아가 (오이디푸스적) <주체 없는 기계>를 말한다. 다차원적이고 비연속적이며 가변적인 오이디푸스 전단계의 욕망들은 오이디푸스를 통해 억압 구조 속으로 약호화된다. 오이디푸스 콤플렉스는 모든 무의식적 생산을 가족의 근친 상간적 영역으로 일임하면서 욕망을 <개인화>한다. 정신 분열증은 동일시, 범주화, 차별화를 거부한다. 무의식적 욕망은 단순히 불확정적, 비개인적이며 재현될 수 없다. 무의식적 욕망은 욕망하는 기계이다.

크리스테바 역시 전제적인 상징계에 대항하기 위해 오이디푸스 이전 단계로 향한다. 거기서 그녀가 마주치는 것은 비천한 어머니abject mother와 상상적인 아버지imaginary father이다. 그러나 오이디푸스 이전 단계를 지칭하는 그녀의 모든 개념들은 이미 상징 질서에 침윤되어 있다. 그녀는 정신분석의 무대에서 대상보다는 동일시가 우선시된다는 것을 잘 알고 있고, 어떤 것도 순수한 형태로 존재할 수 없다는 것도 인식하고 있다. 기호계the semiotic는 상상계 이전의 단계이지만 이미 상징적 의미에 침윤되어 있다. 말word과 육체flesh는 같이 있다WORD FLESH. 오이디푸스 구조에서 억압되어 있는 것은 모성적인 기호계와의 만남, 즉 어머니와의 동일시이다. 비천한 어머니와의 만남이 이루어지는 단계에서 어머니는 아직 대상이 아니고 아이 역시 아직 주체가 아니다. 비천한 것은 자기 동일성을 갖기 전, 주체나 객체 이전에 존재하는 것이다. 비천한 것은 분리될 수 없는 것이지만 분리되어야 하는 것이다. 아이는 주체로 탄생하기 위해 비천한 것들과 분리된다. 그런 의미에서 비천한 것은 원초적 어머니와 연관된다. 아이는 상징적 질서로 진입하기 위해 원초적 어머니와 분리되어야 하지만 여전히 분리될 수 없는 것으로 남아 있다. 아이는 어머니를 증오하는데 그 이유는 그가 어머니로부터 자유롭지 못하기 때문이다. 주체라고도 객체라고도 할 수 없는 이 비천한 육체가, 이 비천한 육체와의 동일시가 상징 질서를 불가능하게 하는 동시에(안/밖의 구분, 주체/객체의 구분을 와해시킨다) 가능하게 한다(비천한 육체와의 분리를 통해).

크리스테바는 비천한 어머니를 이야기하는 동시에 상상적인 아버지를 말한다. 상상적인 아버지는 권위나 법으로 나타나는 라캉의 엄숙한 아버지와는 달리 사랑의 아버지이다. 사랑의 아버지는 어머니와 아버지의 혼합물이다. 그것은 성차를 모른다. 그러나 여전히 아버지라는 점에서 이미 이 단계에도 어머니의 육체 속에 상징계의 논리가 스며들어 있다는 것을 보여 준다. 상상적인 아버지는 어머니의 욕망의 대상이 되는 환유적 아버지 이전에 존재하는 은유적 아버지이다. 아이는 은유적 아버지와 동일시함으로써 비천한 어머니로부터 분리될 수 있다. 상상적 아버지는 아이로 하여금 비천한 어머니와의 동일시 속에서 잡혀 먹지 않고 분리될 수 있도록 해준다. 어머니와 아버지의 혼합물인 상상적 아버지는 어머니와 그녀의 욕망이 결합된 것이고 어머니 속의 아버지이며 모성적인 아버지이다. 크리스테바에게 오이디푸스 구조를 넘어서는 두 가지 방식은 비천한 어머니와 상상적인 아버지이다. 여기서 지배적인 것은 주체와 객체의 분화를 불가능하게 하는 동일시이다. 크리스테바가 비천한 어머니뿐만 아니라 상상적인 아버지를 필요로 하는 것도, 또 상상적인 아버지가 어머니와 아버지의 혼합물인 이유도 주체/대상, 남성/여성의 대립 구조가 불가능해 지는 동일시 때문이고, 그런 점에서 그녀는 모든 것은 오염되어 있다는 정신분석학 무대의 논리를 충실히 따르고 있다.

구조주의 이후 프랑스 이론가들이 프로이트에게 배운 것은 정신분석학이 관객의 위치를 허용하지 않는 무대라는 사실이다. 정신분석의 무대 속에서 행해지는 것은 우선적으로 동일시이다. 이 단계에서 주체와 대상은 구별되지 않으며 나는 타자이다. 구분되지 않는 혼합물들을 주체와 대상으로 분리하는 차이 또는 법으로서의 아버지가 등장하면서 오이디푸스 구조가 시작된다. 오이디푸스 구조는 이미 그 속에 자신을 전복시킬 수 있는 동일시의 구조를 폭력적으로 억압하고 있을 뿐이다. 프랑스 이론가들이 개입하는 곳은 바로 이 지점이다. 그들은 오이디푸스 구조의 폭력성을 때로는 억압적 태도로, 때로는 이데올로기로, 때로는 전이라는 마법적 권위 등으로 설명하기도 하고, 한편으로는 오이디푸스 구조 속에서 그 구조를 능가하는 방식으로 그것을 초월하기도 한다. 그들의 논의 속에서 오이디푸스 구조는 역사적인 구성물로, 폭력적인 억압 구조로, 자본주의적 상품 생산의 폐쇄 회로로 드러나며 모든 것이 혼합물로 존재하는 오이디푸스 전단계를 통해 초월되기도 한다. 그러나 여전히 남아 있는 것은 프로이트라는 좌절/매혹의 기표이다. 욕망의 대상, 대상이라고 할 수 없는 대상으로서 프로이트는 이론의 욕망을 촉발시키는 동인으로 남아 있다. 데리다의 말대로 <우리 모두 잊지 말아야 할 것은 정신분석이다>.

1) 프랑스에서의 프로이트 수용에 대한 자세한 논의는 Eugene Webb, The Self Between : From Freud to the New Social Psychology of France (Seattle : Univ. of Washington Press, 1993) 참조.

글쓴이 민승기는 경희대 영문과를 졸업했고 동대학원에서 문학 박사 학위를 받았다. 현재 경희대 강사, 인문학 연구소 연구 위원이다. 주요 논문으로 좥폴 드만, 이론에의 저항좦, 좥라캉이라는 이름의 기표를 애도하기좦, 좥라캉의 타자좦, 좥바바의 모호성좦, 좥해체론과 문학좦 등이 있고 역서로 『욕망 이론』(공역), 『포스트모던의 조건』(공역), 『포스트모더니즘과 문화』(공역) 등이 있다.

미메시스(http://openbooks.co.kr/mimesis/), 1999

자크 라캉(1901∼1981)은 프랑스의 정신과 의사이자 정신 분석가이다. 미국이나 우리나라에서는 문학계에 먼저 소개된 까닭에 문학가로 잘못 알려져 있기도 하다. 그러나 그의 첫 논문이 편집증이란 정신병에 관한 연구였던 것에서 알 수 있듯이, 그는 정신과 의사이다. 오히려 그의 혁명적인 이론이 문학 동네나 영화 마을 같은 곳에서 너무나 잘 활용되어 그런 오해를 불러일으킨 것 같다. 또한 페미니즘과 정치, 경제, 사회를 비롯하여 미술에 이르기까지 어느 분야에서나 그의 정신분석에 대한 관심이 뜨겁게 달아오르고 있다. 그런 만큼 오해도 많다. 그래서 라캉은 제대로 알려져야 하고 제대로 알아야 하는 학문이다.

그러나 라캉을 읽어 내는 일이란 까다롭기 그지없는 일이다. 오죽했으면 멀러와 리차드슨은 라캉의 유일한 논문집인 『에크리럄rits』를 읽는 일이 <대단히 고통스럽고 화가 치밀어 오르는> 작업이라 했을까! 흔히들 『에크리』를 수수께끼 그림에 비유한다. 수수께끼 그림이란 언뜻 보기엔 무의미한 조각들을 따로따로 이해한 다음 그 조각들을 맞춰 봐야 겨우 그 의미를 알 수 있는 것이다. 그것은 라캉의 문체 때문이다. 라캉은 『에크리』의 서문에다 <문체란 우리가 말을 건네는 바로 그 사람이다>라고 써놓았다. 제인 갤럽도 라캉의 텍스트를 충분히 이해하기란 불가능한 일이라고 했다. 왜냐하면 <말하는 존재>인 인간은 언어에 있어서 <거세>되어 있기 때문이다.

라캉은 1960년대 초 카라카스에서 열린 라카니언들의 학술 대회에 참석하여, 당신네들은 지금 라카니언이라고 여기 모인 모양인데 그 자신은 프로이디언이라고 말했다는 것이다. 그가 그렇게 주장하듯이 그의 글에는 항상 프로이트가 따라 다닌다. 거꾸로 말하는 것이 오히려 타당할 것 같다. 그의 중요한 이론에는 거의 언제나 프로이트의 텍스트가 참조되고 있다. 따라서 라캉식으로 정신분석을 읽어 내는 일은 언제나 프로이트를 동반할 수밖에 없다. 다시 말해, 라캉의 구호처럼 <프로이트에게로의 귀환>이다. 물론 그의 제자들은 국제 정신분석학회로부터 <파문>당한 1964년에 열렸던 라캉의 열한 번째 세미나, 『정신분석의 네 가지 기본 개념』에서 라캉이 처음으로 라캉답게 말하기 시작했다고 주장한다.

그렇다면 정신분석이란 무엇인가? 가장 짧게 말해서, <정신분석학은 무의식의 발견에 기초하여 지그문트 프로이트에 의해 시작된 이론이며 임상이다>. 다시 프로이트의 말을 빌리면, 정신분석이란 무의식적 정신 과정을 탐구하는 방법이고, 신경증의 치료 방법이며, 연구와 치료 방법에 나타난 정신 과정에 관한 이론들인 셈이다.

라캉은 정신분석을 <받으러> 오는 환자를 피분석자analys 아닌 분석 실행자analysant로 부른다. 분석을 당하는 사람이라기보다는 스스로 분석을 행하는 사람이란 뜻이다. 그는, 우리들 가슴속 깊이 숨겨 놓은 무슨 흉측한 본능의 덩어리로 이해되었던 무의식을 대타자le grand Autre와 말을 나누는 자리로 생각한다. 그러니까 무의식을 우리들의 <밖>에 존재하는 것으로 이해한다. 하긴 뫼비우스의 띠에서 본다면 안과 밖, 윗변과 아랫변이 구분되지 않는다.

프로이트에게 처음으로 정신분석 치료를 받은 <안나 오Anna O.>라는 여인은 그 치료를 <대화 치료>라고 불렀다. 그녀가 앓았던 병은 히스테리라고 알려져 있다. 첫 증상은 심한 기침으로 시작되었지만 손발이 마비되어 굳어지고 감각조차 없어진다. 마치 <신경성>이 아니라 진짜 <신경이 고장난> 것처럼 보이는 전형적인 히스테리다. 사팔뜨기에 목 근육까지 마비되어 무슨 말을 하려는지 알아들을 수 없다. 그러다가도 갑자기 독일어가 아닌 영어로 이야기한다. 음식을 거부하다가 브로이어 박사한테 먹여 달라고 한다. 물도 삼키기 어려울 때도 있다. 가끔은 환각에 시달린다. 요즘의 진단 기준으로는 분명히 히스테리성 정신병이다.

프로이트보다 열네 살이나 많은 브로이어 박사가 1년 반 동안 빈의 상류 사회 출신인 그녀를 진료했다. 한때 브람스의 주치의를 맡았을 만큼 브로이어 박사는 그 당시 빈의 내로라 하는 명사들을 도맡아 치료하는 명의였다. 브로이어 박사는 정말 성실한 의사였다. 하루에 두 번도 마다하지 않고서 안나 오에게 왕진을 다녔다. 치료 방법은 최면술이었다. 그녀는 증상을 자세히 이야기하고 나면 눈 녹듯이 그 증상들이 사라지는 경험을 하고 있었다. 이야기하고 나서 얼마나 마음이 후련했으면 그녀가 이 대화 치료를 <굴뚝 청소>라고도 불렀을까. 일종의 <카타르시스> 방법인 셈이다. 그런데도 프로이트의 제자를 자처하는 요즘의 분석가들은 <말>을 무시한다. 이 틈새를 노려 라캉은 소쉬르의 구조주의 언어학을 빌려 와 프로이트를 재해석하고 있다.

벤베누토는 『라캉의 정신분석 입문』에서 말의 중요성을 강조하고 있다. 그건 아무리 강조해도 지나치지 않을 것이다. 주체의 욕망은 말로 표현된다. 욕망은 분석가라는 타자 앞에서 말로 표현되고 이름이 붙어야 그 인식이 가능하다. 또한 주체가 자신의 역사를 온전히 알게 되는 것도 말에 의해서다. 언어의 존재라는 사실이 과거의 관점을 바꿔 놓는다. 주체는 사건이 일어난 다음에야 그 사건들을 재구성할 수 있다. 분석 경험을 통해 주체는 자신이 지닌 기억의 흔적들을 끊임없이 재정리하게 된다. 환자는 분석가한테 말하는 동안 자신의 역사를 드러내는데 이것이 증상을 없애는 기본적인 방법이다. 환자는 과거의 사건을 단순히 꺼내 놓기만 하는 게 아니다. 그 사건들을 자신의 것으로 인식하고 거기에 개인적인 의미를 부여하게 된다. 라캉은 오로지 말만이 이 역할을 해낼 수 있다고 한다. 과거의 사건들이 흔적으로 남겨 놓았던 과거의 권능은 오직 말만이 입증해 줄 수 있다.

정신분석 과정에서 간혹 환자와 의사한테 불행한 일이 벌어진다. 분석중에 안나 오가 임신했다. 물론 상상 임신이다. 자궁 속이 아니라 마음속에 생긴 아이다. 물론 그 아비는 그녀가 상상 속에서 사랑했던 브로이어 박사였다. 결국 그녀는 진통 끝에 상상의 아이를 낳는다. 그러니까 진통까지도 히스테리 증상이다. 훗날 안나 오의 치료를 떠맡은 프로이트는 이런 현상을 <전이의 사랑>이라 불렀다. 브로이어를 향한 전이의 사랑이 브로이어로 하여금 그녀의 치료를 중단하게 만들었다. 그러나 이러한 전이의 사랑은 여성 환자를 많이 보아 온 프로이트에게도 예외일 수가 없었다. 그 당시에 벌써 전이는 정신분석에서 아주 중요한 개념으로 등장했는데, 그때에 전이라는 것은 어렸을 때 중요한 인물에게 붙어 있던 감정이 분석가에게 옮겨온 것으로 알려져 있었다. 그러나 라캉은 전이의 사랑도 사랑이지만 실제로 이 사랑을 분석가가 지니고 있을 것 같은 무의식적인 지식, 즉 본식(本識, savoir)에 대한 사랑으로 이해한다.

그런 말들을 이해하려면 거울 단계와 <아버지의 이름>을 먼저 알아야 한다. 프로이트는, 자가 성애 단계로부터 자기애 단계로 이행해 갈 때 분명 어떤 <새로운 정신 작용>이 끼여드는 것을 감지했는데 그게 무엇인지는 알지 못했다. 그것을 라캉은 거울 단계로 해명하고 있다. 거울 단계란 생후 6∼18개월 사이에 거치는 자아의 형성 단계이다. 이러한 거울 단계를 통하여 자아가 말짱 헛것이라는 것도 알게 된다. 따라서 자아를 강화시킨다는 것은 이 사회에 순응하는 인간을 만들 뿐이다. 자아 심리학에서의 피분석자는 위대한 분석가를 동일시한다. 그러나 그것이 분석의 목표가 될 수 없다. 욕망의 진실을 알아야 한다. 그러려면 욕구와 요구와 욕동의 차이를 알아야 한다. 아버지의 이름은 어머니와 아이 사이의 2자 관계로부터 3자 관계로 이행할 때 끼여드는 새로운 항목이다. 이러한 부명(父名)에 의해 상상계로부터 상징계로 발전해 가게 된다. 소위 오이디푸스 콤플렉스를 해소하는 데에 부명(父命)이 필요하다. 아버지의 명령과 아버지의 이름을 부명이란 한자를 가지고 말장난하는 것은 <이름nom>과 <안돼non>라는 동음 이의어로 말장난을 시작한 라캉의 흉내를 내본 것이다.

유달리 미숙한 상태로 태어나는 인간은 엄마와의 2자 관계 속에서, 다시 말해 아무런 부족함도 없는 상상계 속에서 자라다가 부명이란 기호에 의해 마침내 상징계 속으로 다시 태어나게 된다. 그때서야 인간은 언어의 법칙과 사회의 법칙이 지배하는 문화 세계의 일원이 된다. 하지만 불행하게도 그가 사용하는 언어는 시니피에를 잃어버린 시니피앙의 지배를 받는다. 아마 최초의 시니피앙이 선악과였던 것 같다. 지혜의 열매를 따먹고 하느님과 비슷한 지혜를 얻으려고 했지만 그 결과는 부끄러운 나체를 지니고서 영원히 에덴 동산으로부터 추방되고 마는 것이다. 그 뒤로 인간은 결코 되돌아갈 수 없는 에덴에 대한 향수를 앓기 시작한다. 고국을 떠난 고아로서 영원히 이 세상을 떠돌며 헤매야 한다. 그것이 바로 <떠도는 시니피앙>이다. 라캉은 『에크리』를 편집할 때 자신의 논문들을 <도둑맞은 편지에 관한 세미나>처럼 읽으라는 듯이 그 논문을 제일 앞에 배열했다. 소설 『이어도』를 정신분석한 나의 졸고, <떠도는 능기(能記)>는 이것을 흉내내어 쓴 것이다. 능기는 시니피앙의 번역어이다. 이렇게 라캉의 정신분석은 시니피앙을 위주로 하는 정신분석이다. 우리가 언어를 부리며 사는 줄 알았는데 라캉 덕분에 우리는 오히려 언어의 노예가 되어 있음을 마침내 깨닫게 된 것이다.

중요하면서 혼란을 일으키는 개념이 남근이다. 먼저 말해 둘 것은 이 남근이 남성의 성기를 의미하는 것이 아니라는 사실이다. 그렇다고 해서 라캉이 분명하게 정의를 내려 둔 것도 아니다. 그는 오히려 부정법으로 일관된 정의를 내렸을 뿐이다. <남근은 환상이 아니다. 어떤 대상도 아니다. 음경이나 음핵과 같은 기관은 더 더욱 아니다.> 그러나 여성주의자들이 라캉의 이론에 빚을 졌으면서도 라캉을 남근 중심주의자라고 비난하는 까닭은 역시 <특권을 지닌 시니피앙>이라는 이 남근 개념 탓이다. 그러나 그러한 비판은 남근이란 개념을 오해했기 때문이다. 남근은 오이디푸스 콤플렉스의 핵심이 되는 거세 불안을 푸는 열쇠이다. 남근이 음경의 표상인 것만은 분명하다. 그러나 단지 갖고 있느냐 아니냐라는 정신적인 표상일 뿐이다. 여기서 음경이 선택된 까닭은 몸에서 유난히 돌출된 기관인 데다가 생명력이 용솟음치는 것 같은 그 신축성 때문이다. 조상들의 무덤 앞에 쑥돌로 잘 다듬어 성석(性石)을 모셔 둔 것도 같은 맥락으로 보인다. 어린아이가 아무런 부족함도 없으리라 상상했던 엄마에게 바로 그 남근이 없음을 알고는 자신도 언젠가는 귀중한 그것이 잘려 나갈지 모른다는 불안감에 사로잡히게 된다. 이것이 거세 불안이다. 하지만 지금까지 실제로 거세당한 남자 아이도 없고, 아예 처음부터 갖지도 않은 여자 아이는 거세당할 리가 없다.

한때 프로이트는 최면이 잘 걸리지 않는 환자의 이마를 손가락으로 지그시 눌러 주는 특별한 방법을 사용하기도 했다. 그러다가 그는 중요한 생각이든 그렇지 않든, 기분 좋은 생각이든 아니든, 떠오르는 대로 무엇이든 이야기해 달라고 주문했다. 그는 그저 귀기울여 듣기만 했다. 그 결과 환자에게 떠오르는 것은 그 무엇이나 어떤 식으로든 무의식의 갈등과 관련되어 있음을 깨닫게 되었다. 이것이 바로 최면으로부터 자유 연상으로 옮겨 가는 기념비적인 과정이다. 그러니까 환자는 고통의 주체로서 분석가를 찾아왔다가 자유 연상을 통해 드디어 사유의 주체로 변하게 된다. 하지만 데카르트식의 <사유=존재>는 아니다. 사유의 주체가 실존일 수는 있어도 그 주체의 본질이나 진실은 아니라는 뜻이다. 사실 분석 시간에 분석 실행자가 말하는 내용이 사실이든 아니든 상관없다. 그의 꿈 이야기나 그의 실언과 농담, 하물며 그의 망상이나 환청까지도 그의 무의식의 주체를 찾아가는 귀중한 <꽉 찬 말>이다.

필자 역시 이미 죽은 라캉한테 전이를 일으키고 있는 것 같다. 그것을 해소할 방편으로 문학 작품을 통해 무의식의 주체를 체험해 보려고 시도해 왔다. 라캉은 분석가가 되는 첫번째 요건이 문학 수업이라고 봤다. 실은 프로이트가 그렇게 주장했다는 것이다. 지금까지 문학 작품을 정신분석적으로 이해한다는 것은 문학 작품을 작가의 증후로 보고 그 증후를 분석하여 작가를 진단하는 작가 연구이거나 작품 속의 주인공을 정신 병리적으로 분석해 내는 일이 대부분이었다. 그러나 라캉식의 접근 방식은 전혀 다르다. 문자에 관한 해석을 강조하고 있다. 그의 정신분석은 시니피앙을 위주로 하는 정신분석이기 때문이다. 텍스트의 해석은 욕망과 공격성에 의한 행위이다. 라캉을 해석하는 일도 라캉에 대한 욕망으로부터 출발하여 라캉을 살해하는 일이 될 것이다. 이렇게 본다면 해석이란 전이의 상황에서 벌어지는 일이 되고, 독서에서의 해석은 전이의 분석을 수반하게 마련이다.

글쓴이 김종주는 연세대 의대를 졸업하고 동대학원에서 의학 박사 학위를 받았다. 인천기독병원 신경정신과장을 거쳐 현재 김종주 신경정신과 의원 원장이다. 1991년 파리에서 열린 라캉 서거 10주년 학술 대회에 참석했고, <한국 라캉과 현대 정신분석 학회>를 창립한 뒤 초대 회장을 맡고 있다. 샌프란시스코 라캉 학회 회원이다. 문학에도 관심을 보여 1993년 『예술세계』 문학평론 신인상을 받으며 등단했다. 『라캉 정신분석과 문학평론』, 『라캉 정신분석 입문』 등의 저서가 있다.

미메시스(http://openbooks.co.kr/mimesis/), 1999

Remarks of Bill Gates

Harvard Commencement

(Text as prepared for delivery)

President Bok, former President Rudenstine, incoming President Faust, members of the Harvard Corporation and the Board of Overseers, members of the faculty, parents, and especially, the graduates:

I’ve been waiting more than 30 years to say this: “Dad, I always told you I’d come back and get my degree.”

I want to thank Harvard for this timely honor. I’ll be changing my job next year … and it will be nice to finally have a college degree on my resume.

I applaud the graduates today for taking a much more direct route to your degrees. For my part, I’m just happy that the Crimson has called me “Harvard’s most successful dropout.” I guess that makes me valedictorian of my own special class … I did the best of everyone who failed.

But I also want to be recognized as the guy who got Steve Ballmer to drop out of business school. I’m a bad influence. That’s why I was invited to speak at your graduation. If I had spoken at your orientation, fewer of you might be here today.

Harvard was just a phenomenal experience for me. Academic life was fascinating. I used to sit in on lots of classes I hadn’t even signed up for. And dorm life was terrific. I lived up at Radcliffe, in Currier House. There were always lots of people in my dorm room late at night discussing things, because everyone knew I didn’t worry about getting up in the morning. That’s how I came to be the leader of the anti-social group. We clung to each other as a way of validating our rejection of all those social people.

Radcliffe was a great place to live. There were more women up there, and most of the guys were science-math types. That combination offered me the best odds, if you know what I mean. This is where I learned the sad lesson that improving your odds doesn’t guarantee success.

One of my biggest memories of Harvard came in January 1975, when I made a call from Currier House to a company in Albuquerque that had begun making the world’s first personal computers. I offered to sell them software.

I worried that they would realize I was just a student in a dorm and hang up on me. Instead they said: “We’re not quite ready, come see us in a month,” which was a good thing, because we hadn’t written the software yet. From that moment, I worked day and night on this little extra credit project that marked the end of my college education and the beginning of a remarkable journey with Microsoft.

What I remember above all about Harvard was being in the midst of so much energy and intelligence. It could be exhilarating, intimidating, sometimes even discouraging, but always challenging. It was an amazing privilege ? and though I left early, I was transformed by my years at Harvard, the friendships I made, and the ideas I worked on.

But taking a serious look back … I do have one big regret.

I left Harvard with no real awareness of the awful inequities in the world ? the appalling disparities of health, and wealth, and opportunity that condemn millions of people to lives of despair.

I learned a lot here at Harvard about new ideas in economics and politics. I got great exposure to the advances being made in the sciences.

But humanity’s greatest advances are not in its discoveries ? but in how those discoveries are applied to reduce inequity. Whether through democracy, strong public education, quality health care, or broad economic opportunity ? reducing inequity is the highest human achievement.

I left campus knowing little about the millions of young people cheated out of educational opportunities here in this country. And I knew nothing about the millions of people living in unspeakable poverty and disease in developing countries.

It took me decades to find out.

You graduates came to Harvard at a different time. You know more about the world’s inequities than the classes that came before. In your years here, I hope you’ve had a chance to think about how ? in this age of accelerating technology ? we can finally take on these inequities, and we can solve them.

Imagine, just for the sake of discussion, that you had a few hours a week and a few dollars a month to donate to a cause ? and you wanted to spend that time and money where it would have the greatest impact in saving and improving lives. Where would you spend it?

For Melinda and for me, the challenge is the same: how can we do the most good for the greatest number with the resources we have.

During our discussions on this question, Melinda and I read an article about the millions of children who were dying every year in poor countries from diseases that we had long ago made harmless in this country. Measles, malaria, pneumonia, hepatitis B, yellow fever. One disease I had never even heard of, rotavirus, was killing half a million kids each year ? none of them in the United States.

We were shocked. We had just assumed that if millions of children were dying and they could be saved, the world would make it a priority to discover and deliver the medicines to save them. But it did not. For under a dollar, there were interventions that could save lives that just weren’t being delivered.

If you believe that every life has equal value, it’s revolting to learn that some lives are seen as worth saving and others are not. We said to ourselves: “This can’t be true. But if it is true, it deserves to be the priority of our giving.”

So we began our work in the same way anyone here would begin it. We asked: “How could the world let these children die?”

The answer is simple, and harsh. The market did not reward saving the lives of these children, and governments did not subsidize it. So the children died because their mothers and their fathers had no power in the market and no voice in the system.

But you and I have both.

We can make market forces work better for the poor if we can develop a more creative capitalism ? if we can stretch the reach of market forces so that more people can make a profit, or at least make a living, serving people who are suffering from the worst inequities. We also can press governments around the world to spend taxpayer money in ways that better reflect the values of the people who pay the taxes.

If we can find approaches that meet the needs of the poor in ways that generate profits for business and votes for politicians, we will have found a sustainable way to reduce inequity in the world. This task is open-ended. It can never be finished. But a conscious effort to answer this challenge will change the world.

I am optimistic that we can do this, but I talk to skeptics who claim there is no hope. They say: “Inequity has been with us since the beginning, and will be with us till the end ? because people just … don’t … care.” I completely disagree.

I believe we have more caring than we know what to do with.

All of us here in this Yard, at one time or another, have seen human tragedies that broke our hearts, and yet we did nothing ? not because we didn’t care, but because we didn’t know what to do. If we had known how to help, we would have acted.

The barrier to change is not too little caring; it is too much complexity.

To turn caring into action, we need to see a problem, see a solution, and see the impact. But complexity blocks all three steps.

Even with the advent of the Internet and 24-hour news, it is still a complex enterprise to get people to truly see the problems. When an airplane crashes, officials immediately call a press conference. They promise to investigate, determine the cause, and prevent similar crashes in the future.

But if the officials were brutally honest, they would say: “Of all the people in the world who died today from preventable causes, one half of one percent of them were on this plane. We’re determined to do everything possible to solve the problem that took the lives of the one half of one percent.”

The bigger problem is not the plane crash, but the millions of preventable deaths.

We don’t read much about these deaths. The media covers what’s new ? and millions of people dying is nothing new. So it stays in the background, where it’s easier to ignore. But even when we do see it or read about it, it’s difficult to keep our eyes on the problem. It’s hard to look at suffering if the situation is so complex that we don’t know how to help. And so we look away.

If we can really see a problem, which is the first step, we come to the second step: cutting through the complexity to find a solution.

Finding solutions is essential if we want to make the most of our caring. If we have clear and proven answers anytime an organization or individual asks “How can I help?,” then we can get action ? and we can make sure that none of the caring in the world is wasted. But complexity makes it hard to mark a path of action for everyone who cares ? and that makes it hard for their caring to matter.

Cutting through complexity to find a solution runs through four predictable stages: determine a goal, find the highest-leverage approach, discover the ideal technology for that approach, and in the meantime, make the smartest application of the technology that you already have ? whether it’s something sophisticated, like a drug, or something simpler, like a bednet.

The AIDS epidemic offers an example. The broad goal, of course, is to end the disease. The highest-leverage approach is prevention. The ideal technology would be a vaccine that gives lifetime immunity with a single dose. So governments, drug companies, and foundations fund vaccine research. But their work is likely to take more than a decade, so in the meantime, we have to work with what we have in hand ? and the best prevention approach we have now is getting people to avoid risky behavior.

Pursuing that goal starts the four-step cycle again. This is the pattern. The crucial thing is to never stop thinking and working ? and never do what we did with malaria and tuberculosis in the 20th century ? which is to surrender to complexity and quit.

The final step ? after seeing the problem and finding an approach ? is to measure the impact of your work and share your successes and failures so that others learn from your efforts.

You have to have the statistics, of course. You have to be able to show that a program is vaccinating millions more children. You have to be able to show a decline in the number of children dying from these diseases. This is essential not just to improve the program, but also to help draw more investment from business and government.

But if you want to inspire people to participate, you have to show more than numbers; you have to convey the human impact of the work ? so people can feel what saving a life means to the families affected.

I remember going to Davos some years back and sitting on a global health panel that was discussing ways to save millions of lives. Millions! Think of the thrill of saving just one person’s life ? then multiply that by millions. … Yet this was the most boring panel I’ve ever been on ? ever. So boring even I couldn’t bear it.

What made that experience especially striking was that I had just come from an event where we were introducing version 13 of some piece of software, and we had people jumping and shouting with excitement. I love getting people excited about software ? but why can’t we generate even more excitement for saving lives?

You can’t get people excited unless you can help them see and feel the impact. And how you do that ? is a complex question.

Still, I’m optimistic. Yes, inequity has been with us forever, but the new tools we have to cut through complexity have not been with us forever. They are new ? they can help us make the most of our caring ? and that’s why the future can be different from the past.

The defining and ongoing innovations of this age ? biotechnology, the computer, the Internet ? give us a chance we’ve never had before to end extreme poverty and end death from preventable disease.

Sixty years ago, George Marshall came to this commencement and announced a plan to assist the nations of post-war Europe. He said: “I think one difficulty is that the problem is one of such enormous complexity that the very mass of facts presented to the public by press and radio make it exceedingly difficult for the man in the street to reach a clear appraisement of the situation. It is virtually impossible at this distance to grasp at all the real significance of the situation.”

Thirty years after Marshall made his address, as my class graduated without me, technology was emerging that would make the world smaller, more open, more visible, less distant.

The emergence of low-cost personal computers gave rise to a powerful network that has transformed opportunities for learning and communicating.

The magical thing about this network is not just that it collapses distance and makes everyone your neighbor. It also dramatically increases the number of brilliant minds we can have working together on the same problem ? and that scales up the rate of innovation to a staggering degree.

At the same time, for every person in the world who has access to this technology, five people don’t. That means many creative minds are left out of this discussion -- smart people with practical intelligence and relevant experience who don’t have the technology to hone their talents or contribute their ideas to the world.

We need as many people as possible to have access to this technology, because these advances are triggering a revolution in what human beings can do for one another. They are making it possible not just for national governments, but for universities, corporations, smaller organizations, and even individuals to see problems, see approaches, and measure the impact of their efforts to address the hunger, poverty, and desperation George Marshall spoke of 60 years ago.

Members of the Harvard Family: Here in the Yard is one of the great collections of intellectual talent in the world.

What for?

There is no question that the faculty, the alumni, the students, and the benefactors of Harvard have used their power to improve the lives of people here and around the world. But can we do more? Can Harvard dedicate its intellect to improving the lives of people who will never even hear its name?

Let me make a request of the deans and the professors ? the intellectual leaders here at Harvard: As you hire new faculty, award tenure, review curriculum, and determine degree requirements, please ask yourselves:

Should our best minds be dedicated to solving our biggest problems?

Should Harvard encourage its faculty to take on the world’s worst inequities? Should Harvard students learn about the depth of global poverty … the prevalence of world hunger … the scarcity of clean water …the girls kept out of school … the children who die from diseases we can cure?

Should the world’s most privileged people learn about the lives of the world’s least privileged?

These are not rhetorical questions ? you will answer with your policies.

My mother, who was filled with pride the day I was admitted here ? never stopped pressing me to do more for others. A few days before my wedding, she hosted a bridal event, at which she read aloud a letter about marriage that she had written to Melinda. My mother was very ill with cancer at the time, but she saw one more opportunity to deliver her message, and at the close of the letter she said: “From those to whom much is given, much is expected.”

When you consider what those of us here in this Yard have been given ? in talent, privilege, and opportunity ? there is almost no limit to what the world has a right to expect from us.

In line with the promise of this age, I want to exhort each of the graduates here to take on an issue ? a complex problem, a deep inequity, and become a specialist on it. If you make it the focus of your career, that would be phenomenal. But you don’t have to do that to make an impact. For a few hours every week, you can use the growing power of the Internet to get informed, find others with the same interests, see the barriers, and find ways to cut through them.

Don’t let complexity stop you. Be activists. Take on the big inequities. It will be one of the great experiences of your lives.

You graduates are coming of age in an amazing time. As you leave Harvard, you have technology that members of my class never had. You have awareness of global inequity, which we did not have. And with that awareness, you likely also have an informed conscience that will torment you if you abandon these people whose lives you could change with very little effort. You have more than we had; you must start sooner, and carry on longer.

Knowing what you know, how could you not?

And I hope you will come back here to Harvard 30 years from now and reflect on what you have done with your talent and your energy. I hope you will judge yourselves not on your professional accomplishments alone, but also on how well you have addressed the world’s deepest inequities … on how well you treated people a world away who have nothing in common with you but their humanity.

Good luck.

ⓒ 2007 The President and Fellows of Harvard College

| 11th race - Belmont Park - June 09, 2007 | |||||

| Race Name: Belmont S. - Grade: 1 | |||||

| Off at: 6:29 Race Type: Stakes | |||||

| Age Restriction: Three Year Old | |||||

| Value of Race: $1,000,000 | |||||

| Distance: One And One Half Miles | |||||

| Surface Type: Dirt Track Condition: Fast | |||||

| Winning Time: 2:28.74 | |||||

| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show |

|---|---|---|---|---|---|

| 7 | Rags to Riches | John R. Velazquez | 10.60 | 4.40 | 3.20 |

| 3 | Curlin | Robby Albarado | 3.00 | 2.30 | |

| 2 | Tiago | Mike E. Smith | 3.70 | ||

| Also ran: 6 - Hard Spun , 4 - C P West , 1 - Imawildandcrazyguy , 5 - Slew's Tizzy Times in 100ths: :24.74 :50.14 1:15.32 1:40.23 2:04.91 2:28.74 | |||||

| Horse | Year | Finish |

| Rags to Riches | 2007 | 1st |

| Silverbulletday | 1999 | 7th |

| My Flag | 1996 | 3rd |

| Winning Colors | 1988 | 6th |

| Genuine Risk | 1980 | 2nd |

| Riverina | 1954 | 7th |

| Laughing Queen | 1932 | 10th |

| Flambino | 1927 | 3rd |

| Miss Smith | 1923 | 8th |

| Flying Fairy | 1913 | 3rd |

| Tanya | 1905 | 1st |

| Funders | 1905 | 7th |

| Miss Palmer | 1985 | 9th |

| Nellie Gray | 1871 | 4th |

| Mary Clark | 1871 | 9th |

| Midday | 1870 | 3rd |

| Nellie James | 1870 | 4th |

| Stamps | 1870 | 6th |

| Invercauld | 1869 | 3rd |

| Viola | 1869 | DNF |

| Fanny Ludlow | 1868 | 3rd |

| Ruthless | 1867 | 1st |

Results & Video by www.NTRA.com

| RAGS TO RICHES 래그즈터리취즈 암 2004 USA 밤색 전적:6(5/0/0) G1  |

A. P. Indy 에이피인디 흑 1989 USA *[S] LS 11전(8,0,1) 2,979,815 USD 822 f, 100sw 4.01 |

Seattle Slew 씨애틀슬루 흑 1974 USA *+{BC} LSB 1067 f, 112sw 3.81 |

Bold Reasoning 흑 1968 USA {Q} G1 |

| My Charmer 갈 1969 USA {*DC} SW | |||

| Weekend Surprise 위크엔드서프라이즈 갈 1980 USA {*} G3 14 f, 9 w, 4 sw |

Secretariat 밤 1970 USA +{IC} LB | ||

| Lassie Dear 갈 1974 USA {*} SW | |||

| Better Than Honour 베터댄아너 갈 1996 USA G2 전(2,0,0) 250,920 USD 6 f, 2 w, 1 sw |

Deputy Minister 데퓨티미니스터 흑 1979 CAN +[C 1300] LB 1039 f, 83sw 2.83 |

Vice Regent 밤 1967 CAN +[I] LB | |

| Mint Copy 흑 1970 CAN w | |||

| Blush With Pride 블러쉬위드프라이드 밤 1979 USA G1 11 f, 9 w, 3 sw |

Blushing Groom 밤 1974 FR *+{BC} LSB | ||

| Best In Show 밤 1965 USA {*} SW |

U - 슈퍼주니어

U - 슈퍼주니어