Use - types of horses | Where to find horses of riding type | Posture vs. structure | Straightness | Roundness and collection | Rate of skeletal maturity | Links to images | Additional references | About the Author

Take-home message

- Conformation is the study of body proportions. Body proportions depend primarily upon the underlying skeletal structure. However, many "apparent" conformational features are actually produced by posture (the way the animal carries itself) rather than structure. It is important to differentiate the two.

- Judgements as to what is "good" in conformation depend upon the work or use that the horse is intended to do. There is no one "good" shoulder, pastern, or pelvic structure.

- Determining what is "good" conformation also depends upon an understanding of basic biomechanics, or how the body works. Understanding the rate of skeletal maturation is also important. There is much published misinformation in these areas.

- Horses today may usefully be classified into five general types: riding horse, flat-racer, carriage and harness horse, draft horse, and "projects."

- A well-conformed riding horse does not look like a well-conformed flat racer. Thus, in order to train the horse intelligently or to ride it well, it is first necessary to know the use-type to which your horse belongs. To a great degree, this will be determined by his parents and grandparents. Structure cannot be altered, but the way the animal uses himself can be modified through training.

Use - Types of Horses

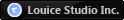

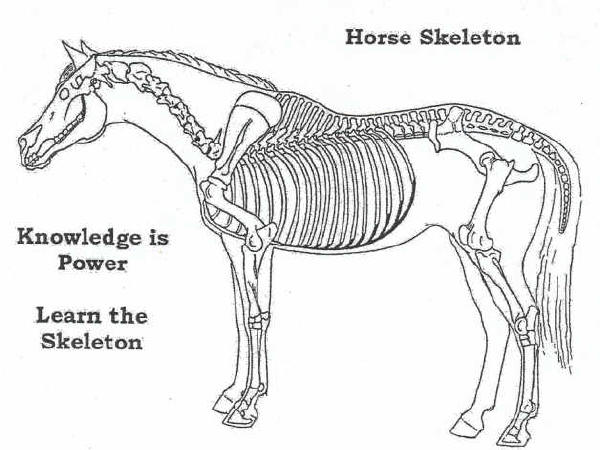

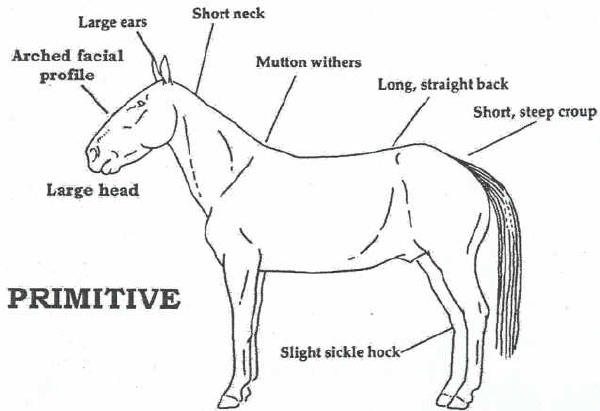

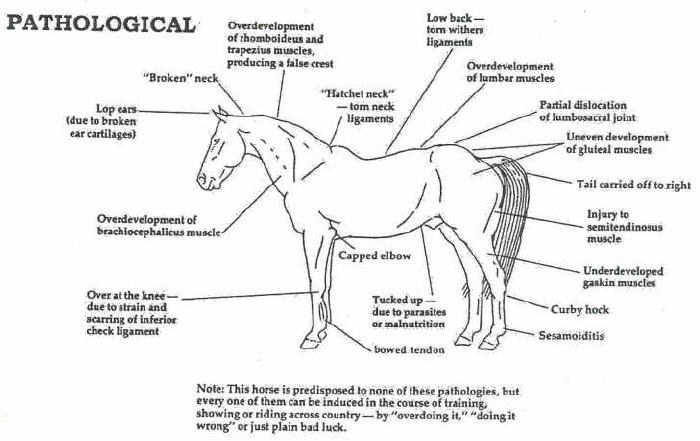

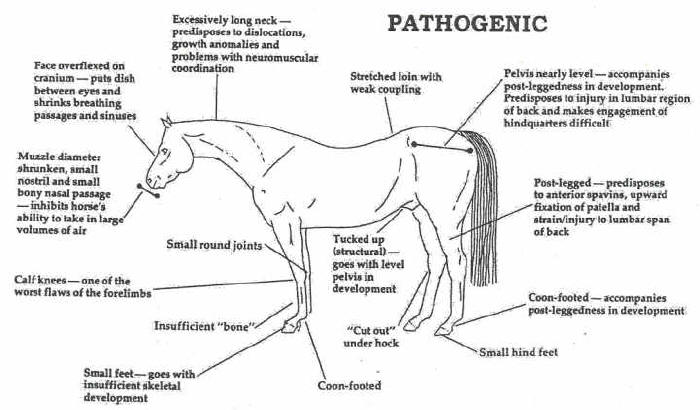

Horses today may be usefully classified into five general "use types": riding horse, flat-racer, carriage and harness horse, draft horse, and "projects." The following is a summary of the three most common types and their most important conformational points. (Please refer to images 1 through 7 for explanation of terms.)

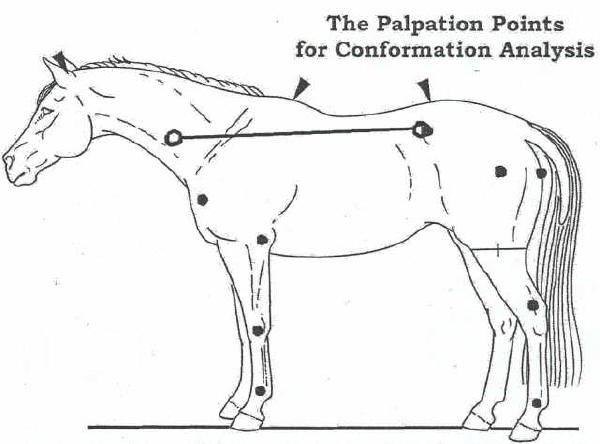

Riding Horses: The job of the riding horse is to carry weight over a distance of ground. The riding horse must go from "point A" to "point B" over and over again over a long span of years, while remaining sound.

Loins: broad from side to side, deep from loin to groin, short from hips to ribs. The ideal is to have a smooth, strong coupling. This (and not the height of the horse) is the most significant determinant of its ability to carry weight

Overall body balance: level to slightly uphill.

Neck: shaped to arch readily.

Head: must be symmetrical, not too bent or too short or fine in the muzzle.

Pelvis: 18 to 22 degrees of slope is ideal. Very shallow or very steep pelvic angles are problematic. Moderate length is sufficient.

Limbs and feet: Ideal is 8" of "bone" per 1,000 lbs. weight. The broadest possible hock, and correctly aligned hindlimbs, are a real plus.

Race Horses: The job of the flat racer is to go as fast as possible over a relatively short distance. Flat racers go from "point A" to "point B" in the shortest possible time, and in many cases need do this only one or a few times. Their careers terminate when their soundness sufficiently disintegrates.

Loins: narrow from side to side; moderately deep from loin to groin; long from ribs to pelvis. The ideal is for a smooth topline through this region, but in many cases it is not. The emphasis here is on flexibility, for coiling/uncoiling the loins is the most significant determinant of stride length and hence the ability to cover ground.

Overall body balance: downhill to the front. The shorter the distance over which the animal is to be raced, the more downhill the build must be. Sprinters are built more downhill than milers.

Neck: Thin and straight.

Head: Symmetry is good but its lack can to some extent be compensated for; head must not be too large.

Pelvis: 18 to 22 degrees of slope is ideal. Shallower angles can, however, be tolerated and may add to speed. Steep pelvic angles are undesirable. The greatest possible pelvic length is desirable.

Limbs and Feet: 7" of "bone" per 1,000 lbs. of weight is sufficient. Amounts over 8" are undesirable. Bones composing the forelimbs must have absolutely correct alignment.

Projects: We can laugh about this category a little bit together, for most of us own "projects" of one type or another. I cite two common types of "project":

1. The rescue case, and

2. The horse being used out of his type.

All "projects" are desirable insofar as they tend to foster the development of horsemanship. However, the owner must not expect the "project" to succeed as fast or perhaps ultimately not as well as the animal that has had the best of care and which is used within its type.

We can all appreciate the horsemanship that goes into some of the more "obvious" instances of use-out-of-type. For example, let us say that a man buys a small-sized Belgian mare, and then decides that he wants to train her for exhibition as a Reining horse. There is nothing wrong with this at all, the horse will be able to do it, the man will learn a lot by trying it, and if he does a good job, the animal will not only remain sound but will put on some mighty entertaining exhibitions of reining maneuvers done in its own "style". "Open" competitions are great because they permit this kind of experimentation and everybody, including the judges and spectators alike, learns something valuable.

What is less easy to smile about is to realize that MOST horse owners in North America are, in fact, riding projects - without realizing it.

The most commonly owned breeds of horse in North America are Thoroughbreds, Quarter Horses, and Appaloosas. Historically, all Thoroughbreds and Quarter Horses were bred for one primary money-making activity, flat racing. Since the incorporation of the Appaloosa Horse Club in the 1940's, most of those horses, especially in the U.S., have also been bred for flat racing.

While it is true that the trend in all of these breeds since about 1960 has been toward finding viable, economically productive uses for individual animals that are not going to have racing careers, all of them, even when crossbred, inherit significant racing character from their ancestors.

It is certainly possible to find individual Thoroughbreds and Quarter Horses that are "off type" for racing – and thus suitable as riding horses. Within Thoroubhreds, the English, Point-to-Point, or Field Hunter type or i.e. what in the U.S. is bred for the one paying race longer than 2 miles, the Maryland Hunt Cup – tends to be well suited for riding, particularly in the matter of overall body balance. Within Quarter Horses, the Doc Bar, Lena, and Poco bloodlines also tend to produce more up-fronted horses with strong, short loins, necks that tend to arch, and a more level fore-aft balance.

With the gradual expansion in the market for riding horses and an increasing need to put retired racehorses or excess production to some other use, the horse industry has developed sophisticated techniques for "converting" these animals for riding use. Over the past century and a half many of these techniques have become traditional, for example, the use of cavalletti and jump gymnastics to teach ex-racehorses how to rate distances and balance themselves over their hocks, skills which no racehorse needs. As a measure of how far we have gone in this direction, I would like to suggest considering the opposite possibility: what reason would there be not to have a match race for money over, say, a mile and a half distance, for a group of promising young Walking Horses? What specific training techniques would be required to teach these animals how to extend and flatten their gallop stride?

Where to Find Horses of Riding Type

The breeds of horse in which most individuals are conformationally suited to riding are those which are of medium to small size, and which have no racing history. These include for example Andalusians, Lusitanos, Lipizzans, Paso Finos, Peruvian Pasos, Criollos, Coralleros, Old Canadians, Mustangs, Morgans, Mangalargas, American Saddlebreds, Tennessee Walkers, and Missouri Foxtrotters. Iberian blood is a prominent feature here, as is the tendency to gaitedness. Collection at all gaits and maneuvers is remarkably easy for these animals.

The Arabian breed produces many individuals suitable for riding, while also producing a significant number suitable for flat racing. Davenport and other Old Egyptian bloodlines, as well as some of the rarer antique American bloodlines, produce short-coupled horses with round bodies, a good cut of withers and shoulder, arched necks that are not too long or fine, and good bone. The Polish and Crabbet lines also produce significant numbers of horses suitable for riding.

The "old type" Appaloosa is also a good candidate for a riding horse - if you can find one. These horses look nothing like either Arabians or Quarter Horses, but instead are tall and somewhat angular, often with a long rather boxy head. They are distinguished by outstanding bone and hoof quality, and a remarkably long, elastic stride. The majority of horses of this type are to be found in Southwestern Canada.

Modern Warmbloods are produced by crossing large amounts of Thoroughbred onto a population originally conformed as another use-type, carriage and harness horses. This use-type, though not outlined in detail here, contains many features desirable in riding horses, particularly strong, wide loins and level or uphill body balance. The purpose for crossing these horses with Thoroughbreds (or occasionally Arabians) has been to reduce the size and bulk of the animals, for being over-large is problematic in a riding horse. Horses that weigh over 1450 lbs. have proven significantly less sound and hardy for riding use than horses that weigh less. Results of crossbreeding to produce Warmbloods are variable, with some beautiful individuals being produced among a large majority of animals which do not find collection, or the maneuvers which flow from it (i.e. passage, piaffe, pirouette, half-pass) particularly easy.

The most highly under-rated and under-acknowledged crossbred in North America today is the Quarab or Quarter Horse X Arabian. These animals are bred by the thousands all across the continent, and I have rarely seen a poor one. They tend to be more levelheaded and easygoing than Arabians, while being much better balanced and having better bone and hoof quality than the Quarter Horse. They are excellent "first horses", being sound, durable, not too large, easy to train and handle, and apt for collection.

Another crossbred that is now becoming readily available in North America is the Azteca. Animals registered in the Mexican breed organization have been produced by a careful process of graded inter-crossing of Andalusian sires on Quarter Horse mares. The resulting animal is similar to the Quarab, but somewhat larger and sometimes with a heavier neck.

The retired American Standardbred trotter can also make a good riding horse, some of them being very similar to American Saddlebreds in build. These animals do require re-training, however: the pacer will have to be helped to either gait or trot (instead of hard pace), and either type needs to be shown that nobody in its new environment is going to punish it if it canters.

The odd crossbred also will make a delightful riding horse. One of the best I ever saw was a Belgian X American Saddlebred, with the sire being the latter. The traditional British product, the Irish Draft, is another good prospect, as is the French Anglo-Arab. Indeed, any horse of any breed, crossbred or purebred, if it possesses the features of Riding horse type, will make a good riding horse.

Posture VS. Structure

A general way to think of posture is "how the horse carries himself" or even "how the horse uses himself." Technically, posture relates to the vertebral column, particularly to the correct alignment of the vertebrae. Static posture is the posture the animal maintains while standing still, and dynamic posture is the oscillation of the animal's back and resultant swinging of its limbs when it is moving.

Let me repeat that last statement about dynamic posture in another form:

Or, in short: back dynamics govern limb dynamics. What the back does predetermines what the limbs will do.

What this means in terms of riding and training is that you must "shape up" the animal's axial body before you can expect the limbs to do what you're hoping and expecting them to do.

Straightness

Another way to think of "vertebral alignment" is as straightness. Straightness is absolutely vital to athletic performance, smoothness, beauty, or even the animal's ability to remain comfortable and calm while working. Since the body is a three-dimensional object, there are three senses in which the vertebral column can be shaped up:

- Lean (side to side straightness: the master dimension)

- Rotation (tipping head or tipping pelvis; the second dimension)

- Roundness (coiling the loins, raising the freespan of the back, raising the base of the neck; the minor dimension).

For more information on the biomechanics of straightness, and its important (and subtle) connection to calmness and willingness in the horse, please go to www.equinestudies.org and, at the home page, click on the button labeled "Food for All." From there, read all five sections under "Woody" ("Woody" is the name of the model wooden horse that I built to illustrate some of these concepts).

Roundness and Collection

Roundness is the automatic result of straightness in the two more important dimensions.

Roundness is the lowest degree of collection.

Collection is a particular posture, one which best adapts the horse for movement and continuing soundness while bearing weight on its back.

Collection starts from, and is always primarily the product of, coiling of the loins (= "engagement of the hindquarters" in the modern sense). It is continued with the raising of the freespan of the back, and it is completed with the raising of the base of the neck.

Note that head position is not mentioned in the above definitions and descriptions. Neither is "strengthening the topline." Fullness of the topline and the appropriate head position are the results of collection, not the determinants of it. The same may be said for any feature of limb movement – when horses are collected, it is true that they raise and flex their knees and hocks more than when not collected, take shorter steps, progress forward more slowly, etc. It is unwise to focus on secondary effects. Focus on the determining posture instead, and you will almost automatically have all you desire and more -- and a horse that is sound and happy into the bargain.

Rate of Skeletal Maturity

This has been a really hot item for discussion on our website at www.equinestudies.org. What we call "the Ranger piece" on skeletal maturation has now been requested and reprinted in over 50 different publications worldwide. To review the complete discussion, at the home page click on "Q/A Forum," and when you arrive there look for the hot button at the top called "conformation analysis." Once there, scroll to the bottom and read the discussion of the young horse named Ranger.

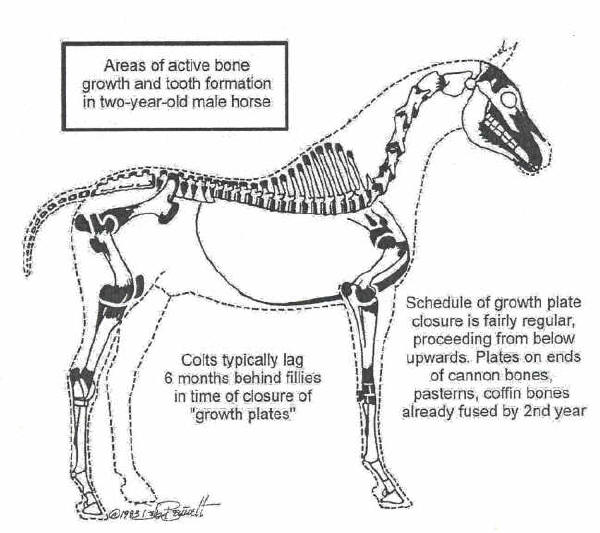

Just a few points from that article are summarized here:

- No horse, of any breed or bloodline, is mature before the age of 5 ½.

- The earliest-maturing horses are small, scrubby, range-bred mares.

Male horses tend to lag about 6 months behind female herd members kept under the same circumstances. Good feeding tends to prolong growth and delay maturity.

- No horse is skeletally mature at age 2.

There are both advantages and disadvantages of starting horses at age 2 or earlier. Unless there is a compelling economic reason, I advise waiting to start young horses undersaddle until they are 4.

- There is more than one "growth plate".

The one growth plate that most people know about is the one "at the knee" (actually, at the bottom of the radius-ulna bone just above the knee). Every bone in the skeleton outside the skull contains at least one growth plate. Each limb bone has one at the top, one at the bottom, and may have others (on prongs or projections such as the tip of the elbow or the third trochanter of the femur).

- Maturation follows a definite pattern.

Individual portions of the skeleton become mature when the growth plate nearest them fuses to the bone shaft. There is a schedule for this over the horse's body: the lower down in the limbs, the earlier in life the growth plates fuse.

- The last parts of the skeleton to become mature are the vertebrae and teeth.

The last teeth erupt in a male horse at age 5 ½ to 6. The last vertebral growth plates also fuse at about this age, or later.

- The slowest-maturing horses are tall, long-necked individuals.

Largeness itself tends to delay maturity, and long-necked horses tend to have the caudal cervical plates fuse quite late, even up to age 8. - Early riding can damage either the young horse's limbs or its back, although gross damage is rare. Subtle damage, which may only show up on X-ray, or which may show up even years later, is very common.

Nevertheless, the main reason to avoid riding the 2 year old or younger horse is not to preserve its bones but to preserve its posture: young horses readily learn to clamp their back muscles to "defend" against the rider's weight, whereas 4 year olds and up rarely feel an instinctive need to do this. Not having learned to clamp their backs, these horses produce roundness and collection with much greater ease.

Owners can and should learn how to handle young horses, and can teach them many things which build skills, muscle, and postural habits good for riding. Such a program starts with the foal's first lessons in haltering, leading, and having its feet handled.

Conformation Analysis (18kb)

Bone Formation (36kb)

.

For more information on a wide variety of horsemanship, anatomy, and biomechanics topics, as well as many useful horse-related links, please visit the Equine Studies Institute website at www.equinestudies.org. The Institute also carries book reviews, used horse books, a huge annotated bibliography for further reading, and new books. Dr. Bennett's three available works, which include Principles of Conformation Analysis, Conquerors: The Roots of New World Horsemanship, and The Birdie Book: An Internal Geography of Horse and Rider, are described in the Institute website with information for ordering. Some of the illustrations provided in this article appear in Principles of Conformation.

Equine Studies Institute

P.O. Box 411 Livingston, CA 95334

www.equinestudies.org

Phone: 1-800-952-5813 or 1-301-977-3900 .

About the Author

Author Deb Bennett, Ph.D., is Director of the Equine Studies Institute in Livingston, California. She is a frequent contributor of articles on conformation evaluation in horses in several equine magazines, and is the author of several books on conformation and horsemanship. Dr. Bennett also teaches unique equine anatomy short-courses designed primarily for owners, trainers, therapists, and breeders.

This information was presented at, and appears in the Proceedings of, the 2002 Alberta Horse Breeders and Owners Conference.

The author, Deb Bennett, retains all rights under international copyright 1999-2002 law to the text and illustrations included in this article. Reproduction of this information, in any form, without the expressed consent of the author is prohibited.

갑민가.pdf

갑민가.pdf