| (1) 세종대왕 | ||

(2) 훈민정음 창제 동기와 목적 (3) 만든 때와 반포한 때 (4) 창제의 경과 | ||

|

| ||

| 출처 <한글재단> http://www.hangul.or.kr/ | ||

8 Articles, Search Results for '2007/03/19'

육십간지

위키백과 ― 우리 모두의 백과사전.

육십간지(六十干支)는 십간(十干)과 십이지(十二支)를 조합한 것으로, 육십갑자(六十甲子)라고도 한다.

십간은 갑(甲), 을(乙), 병(丙), 정(丁), 무(戊), 기(己), 경(庚), 신(辛), 임(壬), 계(癸)를 말하며, 십이지는 자(子), 축(丑), 인(寅), 묘(卯), 진(辰), 사(巳), 오(午), 미(未), 신(申), 유(酉), 술(戌), 해(亥)를 말한다.

십간과 십이지를 조합하여 하나의 간지가 만들어지는데, 십간의 첫번째인 '갑'과 십이지의 첫번째의 '자'를 조합하여 '갑자'가 만들어지며, 그 다음으로 십간의 두번째인 '을'과 십이지의 두번째인 '축'이 결합하여 '을축'이 만들어진다. 이러한 순서로 병인, 정묘, 무진, 기사, 경오, ... , 신유, 임술, 계해의 순서로 만들어진다.

그리고 연도뿐만 아니라 월(月)과 일(日)에도 간지가 부여되는데, 연도의 간지를 세차(歲次)라고 하고, 월의 간지를 월건(月建), 일의 간지를 일진(日辰)이라고 한다.

[편집] 십간

- 자세한 내용은 '십간' 참고

| 십간 | 갑(甲) | 을(乙) | 병(丙) | 정(丁) | 무(戊) | 기(己) | 경(庚) | 신(辛) | 임(壬) | 계(癸) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 음양 | 양(陽) | 음(陰) | 양(陽) | 음(陰) | 양(陽) | 음(陰) | 양(陽) | 음(陰) | 양(陽) | 음(陰) |

| 오행 | 목(木) | 목(木) | 화(火) | 화(火) | 토(土) | 토(土) | 금(金) | 금(金) | 수(水) | 수(水) |

[편집] 십이지

- 자세한 내용은 '십이지' 참고

| 십이지 | 자(子) | 축(丑) | 인(寅) | 묘(卯) | 진(辰) | 사(巳) | 오(午) | 미(未) | 신(申) | 유(酉) | 술(戌) | 해(亥) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 음양 | 양(陽) | 음(陰) | 양(陽) | 음(陰) | 양(陽) | 음(陰) | 양(陽) | 음(陰) | 양(陽) | 음(陰) | 양(陽) | 음(陰) |

| 오행 | 수(水) | 토(土) | 목(木) | 목(木) | 토(土) | 화(火) | 화(火) | 토(土) | 금(金) | 금(金) | 토(土) | 수(水) |

| 동물 | 쥐 | 소 | 호랑이 | 토끼 | 용 | 뱀 | 말 | 양 | 원숭이 | 닭 | 개 | 돼지 |

[편집] 육십간지의 응용

십간과 십이지는 각각 10년과 12년마다 순환하며, 두 숫자의 최소공배수는 60으로, 하나의 간지는 60년마다 돌아오게 된다. 즉 태어나서 만으로 60세 생일이 되는 해는 자신이 태어난 해와 같은 간지, 즉 갑자를 가진다고 하여, 환갑(還甲 - 갑자가 돌아옴) 혹은 회갑(回-)이라고 한다.

또한, 십간은 10년을 주기로 순환하며, 이는 서력이 십진법을 쓰는 것과 연관지어 생각할 때, 연도의 마지막 숫자가 같은 해는 같은 십간, 즉 같은 천간을 가짐을 알 수 있다. 서기 4년이 갑(甲)임을 기억하면, 1994년, 2004년, 2014년은 모두 갑의 해이다. 2004년을 기준으로 생각하면, 2006년은 병(丙)의 해임을 쉽게 계산할 수 있다. 또한 이 기산법은 특정 사건의 연도를 짐작게 하는데 도움을 준다.

십이지의 경우, 12년을 주기로 돌아오며, 특정해, 혹은 자신의 생년으로부터 기산하면 쉽게 계산할 수 있다. 예를들어, 최근의 1996년은 쥐의 띠로 자(子)의 해이다. 12년 주기로 돌아오므로 2008년 역시 자의 해이고, 2년 앞인 2006년은 술(戌), 즉 개의 띠이다. 이상의 기산법으로부터 2006년은 병술(丙戌)년임을 알 수 있다.

계산 예:

- 경술국치 - 2006년이 병술년이므로, 60년전인 1946년 및 12년 간격의 1934년, 1922년, 1910년, 1898년이 모두 술(戌)의 해임을 알 수 있다. 갑(甲)이 연도가 4로 끝나는 해이므로 경(庚)은 연도가 10으로 끝나는 해임을 알 때, 경술국치는 1910년에 일어난 사건임을 계산할 수 있다.

clear=all>

| 육십간지 |

|---|

| 갑자 - 을축 - 병인 - 정묘 - 무진 - 기사 - 경오 - 신미 - 임신 - 계유 - 갑술 - 을해 |

| 병자 - 정축 - 무인 - 기묘 - 경진 - 신사 - 임오 - 계미 - 갑신 - 을유 - 병술 - 정해 |

| 무자 - 기축 - 경인 - 신묘 - 임진 - 계사 - 갑오 - 을미 - 병신 - 정유 - 무술 - 기해 |

| 경자 - 신축 - 임인 - 계묘 - 갑진 - 을사 - 병오 - 정미 - 무신 - 기유 - 경술 - 신해 |

| 임자 - 계축 - 갑인 - 을묘 - 병진 - 정사 - 무오 - 기미 - 경신 - 신유 - 임술 - 계해 |

늦긴 늦은 거다.

인생 뭐 있나,

20살 운명에게 10살은 늦은 거고

60살 운명에게 20살은 이른 거다.

달마가 동쪽으로 간 까닭은?

일설에 의하면, 고대인들은 해가 항상 동쪽에서 뜨기 때문에

동쪽에는 진리가 있을 거라 생각했기에

해를 찾아 동쪽으로 나아갔다고 한다. 는데 일설일 뿐이고.

동쪽을 동쪽이라고 하면 300원이요,

동쪽을 서쪽이라고 하면 3,000원이니.

아무 말도 하지 않으면 알 수가 없다.

머뭇거리면 30,000원이다.

그러니까, 늦었다고 생각할 때가

늦긴 늦은 거다.

| ||||||||||||||||||||||

|

정답부터 말하자면, 彌趨忽이라 기록하긴 했어도 이를 미추홀이라고 읽지는 않았다.

정답부터 말하자면, 彌趨忽이라 기록하긴 했어도 이를 미추홀이라고 읽지는 않았다.-----------------------------------

많은 사람들은 인천의 옛 지명이 미추홀이었고 그것이 매소홀로 되었다가 나중에는 소성으로 바뀌었다고 말한다.

한자로 된 옛 기록에 분명히 그렇게 나와 있으니 어떻게 보면 그 말이 맞을 것 같기도 하다.

그러나 이러한 주장은 당시에 많이 썼던 이두식 표기의 특성을 잘 모르고 섣불리 판단한 결과로 보이며, 삼국시대의 한자 발음과 현대 한국의 한자 발음이 똑같을 것이라고 생각한 데에서 오는 오류이기도 하다.

삼국시대 초기에 인천이 백제 땅이었을 때에 백제 사람들은 "彌趨忽(미추홀)"이라고 기록하였고, 얼마 후 고구려 땅이었을 때에는 고구려 사람들이 "買召忽(매소홀)"이라 기록하였으며, 또 얼마 후에 신라 땅이었을 때에는 "邵城(소성)"이라고 기록했던 것은 사실이다.

위에서 괄호 속에 넣은 한자 발음은 당시의 한자 발음과는 전혀 상관 없는 현대 한국인의 한자 발음일 뿐이다.

당시 인천 지방 사람들의 한자 발음이 중국 어느 지방과 가장 비슷했는지는 알 수 없으나, 한 가지 확실한 것은 적어도 21세기 한국인의 한자 발음과는 분명히 다른 발음이었을 것이라는 것이다.

게다가 위의 세 가지 표기 방식은 현대인들이 도저히 읽을 수 없는 이두식 표기라는 점이 더욱 중요한 변수로 작용한다.

이두식 표기의 가장 큰 특징은 그것을 기록한 사람만이 그 정확한 발음을 안다는 점이다.

현대 일본어에서 한자 읽는 방식이 옛날 우리 조상들의 이두와 같은 방식이어서, 일본 사람의 이름을 제대로 읽는 사람은 ?사람의 가까운 가족과 예전부터 가까이 지내던 친구들 뿐이다. 이름에 쓰인 그 한자가 뜻으로 읽어야 할지, 소리로 읽어야 할지 이 비밀을 아는 사람은 그 가족과 친구들 뿐이기 때문이다.

원래의 이두가 그랬다.

중국어와 어순도 다르고 어휘도 다른 상황에서 그저 글자만 빌려 와서는 글 쓰는 사람이 자기 멋대로 뜻으로도 사용했다가 소리로도 사용했다가 뒤죽박죽으로 쓰는 것이 이두였다.

어차피 남에게 보여 주려고 쓰는 글도 아니고, 나중에 내가 다시 보았을 때에 나만 알아 보면 되는 것이었기 때문에, 한자를 어떤 방식으로 쓰든 별 문제가 없었다.

그래서 똑같은 것이라도 기록한 사람에 따라서 제각기 서로 다른 한자로 기록될 수가 있는 것이 이두였다.

심지어는 같은 사람이 쓴 것도 이두식 한자 표기가 다를 수 있다. 삼국유사를 기록한 일연 스님은 신라의 첫 임금 이름을 "赫居世(혁거세)"라고도 했다가 "弗矩內(불구내)"라고도 했다.

하나는 뜻으로 두 글자를 사용했고, 또 하나는 소리로만 세 글자를 사용한 것으로 보이지만, 당시의 경상도 지방 한자 발음을 정확히 몰라서 당시의 정확한 발음을 알아 낼 수는 없다.

그러나 현대 한국인들은 그 한자의 현대 한국 발음으로만 읽어서, 그냥 대충 "혁거세"라고 하고 만다.

당시의 신라로 타임머신을 타고 가서 "혁거세가 누군지 아세요?"하고 물으면 아무도 모른다고 할 것이다.

여기서 답답한 것은 "赫居世"의 발음이 "혁거세"는 분명히 아니고, "불구내" 비슷한 어떤 발음일 텐데, 그 정확한 발음을 끝내 알 수 없다는 점이다.

수 천 년 뒤에 다른 사람들이 이 글을 읽어 내려고 하니까 답답한 것이지, 실제 이두로 기록한 그 분은 별로 답답할 것이 없다.

그러나 이두 방식으로 우리 말을 기록했던 그 분들은 엄청나게 머리가 좋았던 것이 분명하다. 외국의 글자를 갖고 와서 우리의 말을 기록을 해 보겠다는 발상 그 자체가 실로 창의적인 발상이 아닐 수 없다.

만약에 삼국 시대에 중국에서 한자를 안 쓰고 로마자를 썼다면 우리나라 이두의 모양도 이렇게 달라졌을 것이다.

우리 말 = 나는 학교에 간다

이두 표기 1 = I nun school e go nda

이두 표기 2 = na nun haggyo e ganda

이두 표기 3 = I nun go to school da

이두 표기 4 = ------------------

이 많은 기록들이 모두 같은 말이었다는 사실을 1000년 뒤에 어느 천재가 있어서 알 수 있겠는가?

양주동 박사 정도라면 알 수 있을 것이라고요?

글쎄요.... 전혀 아닌데요....

양주동 박사가 해독했다는 것도 따지고 보면 모두가 다 거짓말일 가능성이 99%이다.

신라시대의 이두 표기를 1000년이나 지난 조선시대의 한자 발음으로 해독해 내려고 했던 그 방법 자체가 처음부터 무리였다.

일본 학자 고쿠라 진페이 박사가 조선 시대에 기록된 한글판 고려 처용가와 삼국유사의 향가 처용가를 대조하여 삼국유사를 기록한 일연 스님의 이두 표기 특징 몇 개를 발견해 낸 것을 보고서는.... (이것이 이두 해독에 관한 세계 최초의 논문이었다)

양주동이 애국심을 발동하여 무리하게 향가 전부를 해독하겠다고 나선 것이다.

고쿠라 박사는 그래도 한글판 고려 처용가라도 있어서 신라 처용가와 대조하여 같은 글자가 나오는 다른 이두를 조금씩 알 수 있었지만, 양주동 박사는 그저 용감하기만 했다.

향가가 무엇을 노래하고 있는가 하는 의미 정도는 알아 낼 수 있었겠지만...(이것도 사실은 앞뒤 한문 설명 보면 누구나 알 수 있는 수준임)

당시의 정확한 발음까지 알아 낸다는 것은 거의 불가능하다고 보는 것이 옳다.

더군다나 기록자도 다른 "균여전"의 향가들은 더욱 알기 어렵다.

아직도 이두식 표기를 사용하고 있는 일본의 학자들에게 향가 해독을 맡겨도 어렵기는 마찬가지이다.

일제시대의 고쿠라 박사는 신라 향가 처용가를 해독한 것이 아니라, 고려 처용가에서 일부 번역되어 있는 일부 기록을 보고 일연 스님의 이두 표기 습관 몇 가지를 발견해 냈을 뿐이라는 것을 잊어서는 안 된다.

지금 솔직히 말하면 이두로 쓰여진 신라 향가 중에 제대로 해독되어 있는 것은 신라 처용가 딱 하나 정도이다.

그것도 고쿠라 박사나 양주동 박사가 직접 해독한 것은 아니고...

사람들의 입에서 입으로 구전되어 오던 신라 처용가를 고려 시대 때 일연 스님이 삼국유사를 쓸 때에 이두로 기록한 것이 있었고, 같은 노래에 군살이 좀 붙은 고려 처용가를 조선 시대 때에 한글로 기록한 것이 있었기 때문에

현재 해독되었다고 하는 처용가의 노랫말은 사실 원래 내려 오던 노랫말이었고, 누군가가 번역해서 그 내용이 알려진 것은 아니다.

지금 이두 표기의 전통은 일본으로 넘어 갔고 우리 쪽에는 거의 흔적이 없다.

하여튼, 어찌 되었든 간에

인천의 세 가지 옛 표기---

彌趨忽, 買召忽, 邵城의 당시 정확한 발음은 알 수 없으나....

똑같은 지명을 두고 세 나라의 세 사람이 각기 자신의 이두 표기 습관대로 기록하였을 것이라는 사실 만큼은 거의 확실하다고 보면 된다.

그러니까 표기 방식만 좀 달라졌을 뿐, 지명이 변경된 것은 아니라는 말이다.

현대 한국식 발음대로 "미추홀", "매소홀", "소성"이라고 읽지는 않았을 것이라는 사실 또한 분명하다는데, 그러면 무어라고 읽어야 좋을 지가 고민은 고민이다.

현재로서는 정답이 아닌 게 알면서도 그냥 미추홀, 매소홀, 소성이라고 읽는 수밖에 없다는 것이 현실이다. 같은 내용을 가지고 정식 한문과 이두 표기로 기록한 책자가 발견되어 이두에 관한 연구가 좀더 진행될 때까지는 별 도리가 없다.

참, 그리고... 또 한 가지 정보....

이두 표기 방식은 고구려, 백제, 신라 순으로 사용하였다는 사실도 알아 두면 좋다.

---------------------------------------

글쓴이 : 문학박사 황재순(제물포고등학교 교감)

“이거 어디서 주웠습니까?”. 흥분한 스에마쓰는 오사카에게 자초지종을 물었다. 그리고는 새겨진 글자 가운데 첫머리에 임신(壬申)이란 간지(干支)로부터 시작되고 있고, 새겨진 글자의 내용을 간단히 살펴본 결과 두 사람이 서약하는 것임을 알게 되었다.

“이거 어디서 주웠습니까?”. 흥분한 스에마쓰는 오사카에게 자초지종을 물었다. 그리고는 새겨진 글자 가운데 첫머리에 임신(壬申)이란 간지(干支)로부터 시작되고 있고, 새겨진 글자의 내용을 간단히 살펴본 결과 두 사람이 서약하는 것임을 알게 되었다.

운데 시경·상서·예기 등 신라 국학의 주요한 교과목을 습득하고자 한 것을 맹세한 점에 주목했다. 결국 신라에서 국학을 설치하고 한층 체제를 갖춘 신문왕 이후로 보아야 한다는 주장이었던 것이다. 즉 임신년을 문무왕 12년인 672년이 아니면 성덕왕 31년인 732년으로 봐야 한다는 것이었다.

운데 시경·상서·예기 등 신라 국학의 주요한 교과목을 습득하고자 한 것을 맹세한 점에 주목했다. 결국 신라에서 국학을 설치하고 한층 체제를 갖춘 신문왕 이후로 보아야 한다는 주장이었던 것이다. 즉 임신년을 문무왕 12년인 672년이 아니면 성덕왕 31년인 732년으로 봐야 한다는 것이었다.

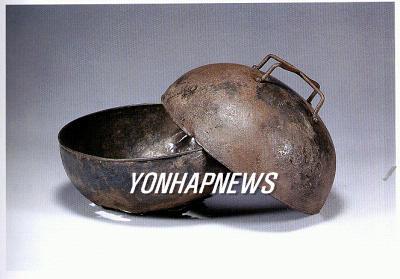

경주 서봉총 출토 은합(銀盒)

경주 서봉총 출토 은합(銀盒) 임진록.hwp

임진록.hwp